15/09/2006

Fly me to the moon ...

... and let me play among the stars ...

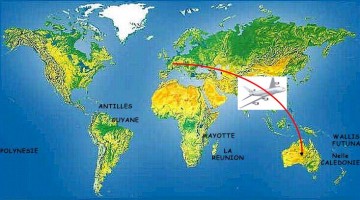

Quand j'étais parti au Canada il y a deux ans, et l'an dernier aux Etats-Unis, j'avais entendu cette petite chanson que j'aime bien juste avant le décollage, à chaque fois. Je me demande s'ils proposent la même chanson sur les vols à destination de l'Australie ? :o)

Je serais de retour dans trois semaines, avec un nouveau boulot à la clé. Je laisse tout ouvert, tant pis pour les spams qu'il y aura, j'espère que ça n'empêchera pas ceux qui voudraient venir faire une pause chez moi et discuter de le faire. A bientôt ! A moi les ornithorynques !

13:26 Publié dans Un peu d'évasion | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |

Facebook |

Sa raison d'être

Le point de départ, me semble-t-il, de toute la réflexion de Laborit, tient en une phrase synthétique : l’être n’a pas d’autre raison d’être que d’être. Ce que cela veut dire, c’est que l’activité de notre organisme est toute entière dédiée à assurer sa propre conservation dans le temps. Il travaille à tout moment à maintenir ou à retrouver son équilibre, et à faire en sorte qu’il se maintienne dans le temps. Cannon parlait pour désigner cet état que nous recherchons d’homéostasie, Freud évoquait le principe de plaisir, et Claude Bernard indiquait qu’il s’agissait là d’assurer « la constance des conditions de vie dans notre milieu intérieur ».

Le point de départ, me semble-t-il, de toute la réflexion de Laborit, tient en une phrase synthétique : l’être n’a pas d’autre raison d’être que d’être. Ce que cela veut dire, c’est que l’activité de notre organisme est toute entière dédiée à assurer sa propre conservation dans le temps. Il travaille à tout moment à maintenir ou à retrouver son équilibre, et à faire en sorte qu’il se maintienne dans le temps. Cannon parlait pour désigner cet état que nous recherchons d’homéostasie, Freud évoquait le principe de plaisir, et Claude Bernard indiquait qu’il s’agissait là d’assurer « la constance des conditions de vie dans notre milieu intérieur ».

J’aime bien cette dernière formulation, car elle permet d’envisager les choses de façon très globale. On comprend effectivement à travers elle, que l’équilibre recherché ne concerne pas simplement nos cellules ou nos organes considéré chacun isolément, mais qu’il est un état global qui concerne chaque élément qui nous constitue en tant qu’il participe au tout, à l’ensemble, au système pourrait-on dire, que nous sommes.

On comprend qu’il ne s’agit donc pas que d’un équilibre physiologique, mais également psychologique, ou pour dire cela de façon plus juste, que cet équilibre dépend autant du physiologique que du psychologique. L’un ne va pas sans l’autre. Cela permet de mieux saisir l’importance de notre construction psychologique dans le maintien de notre santé. Nos croyances, nos valeurs, affectent notre ressenti et nos sentiments à chaque moment de notre vie, et nous avons besoin de conserver dans ces aspects la même stabilité que celle recherchée par nos cellules.

C’est pour cela qu’il est fondamentalement mauvais d’agir à l’encontre de ses propres valeurs. Une des sources de stress en entreprise est notamment le fait d’exercer une activité qui nous amène à aller contre nos valeurs. Travailler dans une entreprise d’armement si l’on est pacifiste, chez un producteur de tabac si l’on est anti-tabac, ou, quelque soit le secteur, travailler pour un patron malhonnête. Celui qui se trouve obligé de poursuivre chez un tel employeur allant ainsi à l’encontre de ses propres valeurs génère en lui un déséquilibre qui nuit à l’équilibre de l’ensemble, et est donc susceptible d’aboutir à la maladie.

C’est aussi exactement ça qui intervient dans le déni. Afin de préserver son équilibre psychologique, la personne qui a mal agit finit par nier la réalité de ce qu’elle fait. Elle ne le nie pas de façon mensongère, ce qui signifierait qu’elle resterait consciente de son mensonge, et donc qu’elle n’apporterait pas de solution à son déséquilibre, mais bien de façon parfaitement sincère, c’est-à-dire qu’elle est elle-même persuadée de n’avoir rien fait de mal, ce qui est la seule possibilité de faire perdurer son harmonie intérieure.

Il y a quelques temps, j’avais indiqué chez clic (malheureusement son blog, tentative, n’existe plus) qu’on pouvait trouver là une idée permettant d’expliquer, en partie, le syndrome de Stockholm. Les personnes séquestrées sont mises en situation de très fort déséquilibre. Elles sont l’objet d’une agressivité très forte qui les met en péril. Leur psychisme notamment est attaqué et fait que même si elles ne sont pas brutalisées, elles se sentent mal. Elles ont alors besoin de rétablir l’équilibre psychologique perdu.

Pour cela elles ont besoin de s’auto-persuader qu’elles ne vivent pas une expérience « anormale », mais que d’une certaine façon, tout est dans l’ordre. C’est cette perception d’anormalité qui crée le déséquilibre. Dés lors les victimes vont entrer dans un processus de déni de la réalité, et vont construire une représentation qui redonnera à celle-ci les apparences de la normalité. Pour ce faire, les victimes prennent le contre-pied de la réalité de l’action de leur persécuteur, et se persuader que celui-ci est dans le fond un homme bien. Ils procèdent comme avec une balance de Roberval et mettent sur un plateau un poids similaire à celui qu’il y a sur l’autre, mais qui s’oppose à lui. Et ainsi ils obtiennent l’équilibre.

Pour cela elles ont besoin de s’auto-persuader qu’elles ne vivent pas une expérience « anormale », mais que d’une certaine façon, tout est dans l’ordre. C’est cette perception d’anormalité qui crée le déséquilibre. Dés lors les victimes vont entrer dans un processus de déni de la réalité, et vont construire une représentation qui redonnera à celle-ci les apparences de la normalité. Pour ce faire, les victimes prennent le contre-pied de la réalité de l’action de leur persécuteur, et se persuader que celui-ci est dans le fond un homme bien. Ils procèdent comme avec une balance de Roberval et mettent sur un plateau un poids similaire à celui qu’il y a sur l’autre, mais qui s’oppose à lui. Et ainsi ils obtiennent l’équilibre.

Mais revenons-en à notre propos initial. Ce qui est intéressant à observer dans les organismes vivants, c’est donc qu’on constate la profonde interdépendance qu’entretient chaque partie avec le tout, et le tout avec chaque partie. Si l’un défaille, il remet en cause l’équilibre des autres et de l’ensemble. Laborit, pour bien en rendre compte, compare l’homme à la machine. Un ordinateur, fonctionne grâce au courant électrique, et à l’information qu’il contient. S’il ne contient pas d’information, il n’a pas de fonctionnement, et s’il n’a pas de courant, il s’arrête. Mais dans ce cas, il ne perd pas les informations qu’il a pu stocker avant. Et il suffit de le rebrancher pour qu’il fonctionne à nouveau.

Chez l’homme, cela est impossible. Toute sa structure fonctionnant comme un tout qui assure à chaque moment la pérennité de l’ensemble et celle de chaque élément qui la constitue, il est inenvisageable de lui couper sa source d’énergie (qui est l’énergie solaire). On remarquera toutefois, que notre organisme change au cours du temps : nous grandissons, nos cheveux changent de couleurs, nos cellules se renouvellent, etc. Mais ce qui reste invariable, c’est la structure qui soutien l’ensemble, c’est-à-dire les relations qu’entretiennent entre elles les parties de l’ensemble. La finalité d’un organisme vivant, dit Laborit, est le maintien de sa structure. On comprend bien avec cette formulation que l’équilibre de l’organisme vivant ne peut donc qu’être atteint que si chaque partie assure son équilibre, contribuant ainsi à assurer l’équilibre de l’ensemble, et si l’ensemble agit pour contribuer à l’équilibre de ses parties.

Il faut bien mesurer l’importance de cette idée, et l’impact qu’elle a sur la compréhension de nos comportements. Notre propre finalité est d’abord de maintenir notre homéostasie. Ce n’est pas de devenir avocat, médecin, mère, de voyager en Australie, d’offrir la soupe populaire, etc. Préalablement à toutes nos actions, quel qu’elles soient, il y a ce besoin auquel nous répondons de maintenir notre équilibre interne. Quand on a bien compris ce que cela implique, on se dégrise de pas mal de fausses idées sur soi-même.

13:10 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook |

Facebook |

14/09/2006

Automatismes acquis, mes chéris

Le dernier commentaire de DG me donne l’occasion de revenir sur la question des comportements inconscients de façon plus détaillée que précédemment. Je n’entends pas répondre au début de son commentaire, qui me semble plus devoir être adressé à Koz qu’à moi, mais sur son étonnement devant le chiffre de 90% que j’ai indiqué comme étant la part de nos comportements inconscients.

En préambule, je voudrais faire deux remarques sur ce point. La première, c’est que ce chiffre ne constitue pas le résultat d’une quelconque mesure scientifique précise suite à une étude spécifique sur le sujet. Il est celui qui fut indiqué lors de l’émission Rayon X qui portait sur la question du cerveau, et que j’ai indiqué dans mon billet, et je note que ce chiffre ne fut remis en cause par aucun des scientifiques présents sur le plateau de l’émission, tous venant d’horizons relativement variés bien que leurs disciplines soient toutes en relation avec le cerveau.

Laborit de son côté, avance le chiffre de 99%. Je ne saurai dire lequel est le plus proche de la vérité, mais l’idée générale qu’ils cherchent à faire passer c’est que quoi qu’il en soit, c’est bien la très grande majorité de nos comportements qui sont aujourd’hui inconscients. Ce point est d’ailleurs un dada de Laborit, ce qui peut expliquer qu’il exagère légèrement sur le chiffre, puisque l’un de ses objectifs principaux est de parvenir à faire sortir l’homme de l’ignorance qu’il a de son déterminisme biologique et de l’impact de l’animal qui est resté en lui, même si ça n’est pas bon pour son orgueil.

Ma deuxième remarque préalable, c’est que ce chiffre de 90% ne doit pas, être pris comme une mesure absolue qui se vérifie chez chaque individu. C’est bien évidemment une sorte de moyenne, qui cherche plus à rendre compte d’une réalité générale qu’autre chose. Il est possible qu’on trouve des individus qui présentent un répartition plus équilibrée entre comportements conscients et inconscients, mais on peut d’ores et déjà parier qu’ils seront très minoritaires. Et que leur étude ne pourrait donc pas remettre en cause la théorie générale avancée.

L’introduction est terminée, venons-en au corps de ce billet. Pour bien se rendre compte de l’importance de nos comportements inconscients, voyons d’abord d’où ils viennent. En gros on en trouve deux types : nos comportements innés, issus de notre mémoire génétique, ceux qui répondent à nos besoins fondamentaux. Laborit les nomme « réflexes innés ». Et ceux que nous construisons nous-mêmes petit à petit en fonction de nos expériences, de nos sensations lors de tel ou tel événement, et que nous gravons dans notre mémoire affective. Laborit les appelle « réflexes acquis ».

Alors d’abord, quid des réflexes innés ? Sur ce point, il faut bien dire qu’il souffre tout de même peu de contradiction. On serait en effet bien présomptueux de se prétendre apte à commander et/ou modifier l’information contenue dans nos gènes. Cette mémoire de l’espèce qu’ils contiennent, et qui commande directement nos comportements lorsque nous avons faim, soif, sommeil, etc. n’est nullement une mémoire sur laquelle nous pouvons agir afin de la détourner de son objectif premier. On remarquera d’ailleurs que c’est tant mieux, puisque cet objectif est d’abord de nous maintenir en vie.

Ah, mais j’entends des protestations dans l’assistance. On me dit que pourtant, nous sommes bien capables de nous abstenir de manger pendant plusieurs jours alors que notre organisme nous réclame sa pitance , ou de nous retenir d’aller aux toilettes alors que l’envie s’en fait pressante. J’ose balayer cette objection d’un revers de main en faisant, là aussi, deux remarques. La première c’est que ce type de comportement visant à contenir nos pulsions innées est rare. Oui, oui, je sais, tout le monde l’a fait une fois dans sa vie, voire plusieurs, mais sur l’ensemble des occasions dans lesquelles nous devons répondre à ces pulsions, nous le faisons très majoritairement en satisfaisant notre envie plutôt qu’en la frustrant. Et quelqu’un qui agirait ainsi contre ses envies de façon récurrente, serait soit un type bien barré, soit un chercheur. On n’en croise pas à tous les coins de rue.

La deuxième, et la plus importante, c’est que ces refus de répondre aux appels de notre corps ne peuvent évidemment qu’être limités dans le temps. Il n’est pas besoin de développer sur ce point puisqu’il est évident. Et cette limitation dans le temps rend en quelque sorte caduque le raisonnement qui viserait à démontrer qu’on peut dominer sa mémoire biologique, puisque quoi qu’il en soit c’est toujours elle in fine qui prend le dessus.

Mais là une deuxième objection est soulevée. On me dit que mon explication est hors-sujet, car peu importe que nous soyons effectivement prisonniers de ces besoins fondamentaux, cela ne nous rend pas moins conscients de leur existence, et lorsque nous mangeons un steak, nous sommes bien conscients que nous le mangeons. Cette objection est plus subtile que la première, je remercie la personne qui l’a soulevée, car elle va nous permettre d’approfondir notre analyse, mais je ne la félicite pas, car si elle avait bien lu mon blog, elle ne l’aurait pas faite.

Il y a en effet méprise ici sur la notion d’inné. Car en aucun cas le fait de lever sa fourchette pour porter le morceau de steak à sa bouche ne relève de l’action de notre mémoire génétique. Nous ne sommes pas là dans le cas d’un réflexe inné, mais d’un réflexe acquis, qui provient de l’apprentissage que nous avons fait des techniques permettant de manger. En revanche, ce qui est bien inné, c’est la salive qui nous est venue à la bouche lorsque nous avons eu en tête l’image du steak saignant qui nous attendait dans notre assiette. Ce réflexe atavique est lui issu de fonctionnement biologique dont nous n’avons absolument pas conscience. Nous ne sentons pas en nous nos hormones et nos influx nerveux agir. Tout ce que nous pouvons sentir, ce ne sont que les effets terminaux de leur activité : nous marchons, nous mangeons, etc. Mais le processus qui les engendre nous reste parfaitement impalpable.

Venons-en maintenant au plus intéressant : nos réflexes acquis, qu’on peut aussi appeler automatismes acquis. Ces automatismes, ont l’a déjà montré précédemment (cf. lien précédent), sont issus de nos apprentissages, de nos expériences et de la façon dont nous avons intégré celles-ci dans nos parcours personnels. Ils viennent de notre mémoire émotionnelle, par laquelle nous gravons en nous los impressions liées aux événements auxquels nous sommes confrontés. Notons ici que ces événements peuvent être parfaitement bénins, ou perçus comme tel, pas besoin qu’ils sortent de l’ordinaire pour que nous les utilisions ensuite pour sculpter notre mémoire.

Ces automatismes acquis vont intervenir dans à peu près tout ce que nous faisons chaque jour. Pour s’en convaincre, il suffit de dérouler le fil d’une journée. Le matin, quand nous sommes encore un peu endormis, ils sont quasiment omniprésents. Ce sont eux qui nous font enfiler nos chaussettes toujours dans le même ordre, mettre la table de la même façon, aller au même rythme, arriver au boulot à la même heure, etc. Dans la journée d’ailleurs, certains de ces automatismes évidents surgissent encore : la pause café, l’heure du déjeuner, les personnes auxquelles on parle en priorité, les exemples sont encore multiples.

On les retrouve encore dans un tas de petits détails qui constituent nos tics de comportements ou de langage. On ne les perçoit pas toujours bien, et certains sont parfois un peu étranges, mais ils sont nombreux. Moi par exemple, j’en suis bourré : quand je parle à quelqu’un debout, je croise très souvent les mains derrière mon dos, j’appuie avec un doigt sur l’autre, j’enchevêtre mes ongles alternativement les uns aux dessus des autres, je penche la tête vers la gauche, je lève le sourcil gauche, je me gratte le lobe de l’oreille, bref vous voyez, j’en ai à la pelle (et arrêtez de rire, c’est vexant enfin).

Demandez-vous d’ailleurs pourquoi quand vous marchez vous avez telle démarche plutôt que telle autre. Et si vous vouliez en changer, pensez-vous que cela vous serait facile ? Elle est faite de tant de détails qu’il serait à mon avis bien compliqué de parvenir à la transformer complètement. Et pourtant, chacun des détails que vous ne sauriez modifier témoignerait de la profondeur de l’inconscience que vous en avez.

Pour terminer sur ces exemples, nous pouvons reprendre la dernière remarque faite par DG dans son commentaire, concernant la réflexion qu’elle a eut pendant le laps de temps de la lecture de mon billet et de la rédaction de son commentaire. DG semble supposer que le seul fait de réfléchir et de penser extrait de ce que l’on désigne par comportements inconscients. Pourtant, même la réflexion, bien qu’elle puisse paraître comme une activité éminemment consciente, recèle elle aussi une grande partie d’éléments inconscients. Il suffit de remarquer que lorsque nous réfléchissons, nous n’arrêtons pas l’activité de nos sens. Nos yeux, nos oreilles, notre nez, tous nos sens restent bien actifs et continuent de recueillir les informations venant de l’extérieur et de les intégrer. C’est ainsi qu’alors que nous philosopherons sur le sens de notre vie, la vue du tableau pendu au mur du salon nous fera songer que peut-être l’art peut constituer un objectif en soi. Pourtant, absorbés que nous serons dans nos pensées, nous ne nous apercevrons pas nécessairement que c’est la vision, quasi subliminale, du tableau en question, qui a amené le mot art dans notre pensée. Et on comprend ainsi qu’il y a bien une part inconsciente qui vient habiter nos réflexions.

En fait, pour sortir véritablement de ces automatismes acquis, il faut être capable d’opérer de façon réellement originale par rapport à ce que nous avons appris, et d’imaginer une solution nouvelle pour apporter une réponse à la situation vécue. Pour cela, on utilise les cellules nerveuses contenues dans la masse orbito-frontale de notre cerveau, cellules qui sont purement associatives. Ces cellules nous permettent, à partir des informations enregistrées et liées à différentes choses, de lier ces informations, et d’obtenir par ce travail associatif un résultat original, d’imaginer quelque chose de nouveau. C’est grâce à cette capacité que l’homme a commencé à fabriquer des outils, qu’il est devenu scientifique, en procédant par hypothèse et en faisant des tests.

Mais cette faculté, n’est pas si fréquemment mise à contribution. Si l’on la mesure par rapport à ce dont est fait une journée, on s’aperçoit bien que la part où nous l’utilisons est très minoritaire par rapport au reste. Ainsi le chiffre de 90% de comportements inconscients paraît avancé précédemment paraît tout à fait plausible.

Je voudrais terminer en indiquant que l’on aurait tort d’être trop méprisant envers ces automatismes acquis. Certes ils ne sont peut-être pas ce qui relève de l’activité cérébrale la plus noble et que nous voudrions chaque jour mettre en avant, mais ils présentent toutefois de grands avantages, que nous allons réhabiliter.

Tout d’abord, Laborit souligne qu’une société ne saurait se bâtir sans faire appel à ces automatismes. Lorsqu’elle établit des lois par exemple, elle entend bien que chacun s’y plie, et, lorsqu’une personne est en situation de commettre un larcin, si ses valeurs et ses expériences passées pouvaient provoquer en elle le sentiment d’un malaise corporel devant l’éventualité d’enfreindre la loi, cela permettrait probablement qu’elle ne commette pas ce larcin. D’une manière plus générale, si tous les individus avaient des comportements déliés de tout réflexe acquis, et agissait donc de façon aléatoire, la société qu’ils voudraient former ne le pourrait sur aucune base.

Par ailleurs, ces automatismes acquis présentent aussi un grand intérêt dans le fonctionnement de notre cerveau car ils libèrent en quelque sorte de la place pour le reste. Dans de nombreuses interviews ainsi que dans La Colombe assassinée, Laborit développe l’exemple du pianiste qui apprend une partition. Lors d’aborder un passage difficile de celle-ci, le pianiste mobilise toute son énergie et toute sa concentration afin d’en acquérir les subtilités. Ce travail est d’abord pénible, puis, petit à petit, avec l’entraînement et la répétition de cette difficulté, il parvient à la maîtriser avec une facilité grandissante. Que se passe-t-il au niveau de son cerveau ? Et bien il mémorise en fait les détails du passage, et inscrit leur réalisation dans sa mémoire afin de créer des automatismes nerveux. Ainsi, lorsque la difficulté sera parfaitement résolue, et sa réalisation bien automatisée, le pianiste va disposer de l’énergie et de l’attention qu’il a mobilisées pour progresser plus loin dans le morceau et résoudre de nouveaux problèmes. Comme le dit Laborit, ce sont ces automatismes qu’on appelle « le métier ».

Certes, il ne permettront jamais que d’être un bon exécutant, et non un créateur. Mais il y a fort à parier qu’il n’existe pas de créateur qui n’ait par ailleurs une compétence forte d’exécutant. C’est le cas chez les musiciens, tous les plus grands compositeurs ayant presque toujours été des interprètes virtuoses d’un ou plusieurs instruments. On pourrait donner bien d'autres exemples pour illustrer ceci, mais je ne m'y étends pas car j'ai à nouveau été un peu long.

18:15 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |

Facebook |

13/09/2006

Tremblements et carcasse

Ce matin, alors que j'entamais doucement ma journée en baguenaudant l'oeil au vent sur Internet, j'eus une grande surprise en ouvrant ma messagerie personnelle. En effet, au milieu des spams qui continuent encore d'arriver, et du mail d'un lecteur, irradiait d'une lumière neuve un message qui annonçait des lendemains enchantés, avec des vertes prairies, des coquelicots, et des poèmes de Marceline Desbordes Valmore dedans.

Ce matin, alors que j'entamais doucement ma journée en baguenaudant l'oeil au vent sur Internet, j'eus une grande surprise en ouvrant ma messagerie personnelle. En effet, au milieu des spams qui continuent encore d'arriver, et du mail d'un lecteur, irradiait d'une lumière neuve un message qui annonçait des lendemains enchantés, avec des vertes prairies, des coquelicots, et des poèmes de Marceline Desbordes Valmore dedans.

Jean-Louis Servan-Schreiber m'écrivait ! Et le titre de son message ne laissait nulle place à l'ambiguité ou à quelconque raillerie de la part d'esprits chagrins, puisqu'il était écrit, en lettres cardinales: "Invitation personnelle"! Comprenant que mon blog sortait enfin de l'anonymat et qu'il recevait là la juste récompense de tant de mois de sueur au service, gratuit, de ses lecteurs, mon sang ne fit qu'un tour (ça lui arrive souvent, oui).

Mes autres comparses de lieu-commun sont eux souvent invités aux universités des partis politiques, aux sauteries des ministres, ou encore à des interviews de journalistes. Mais enfin, l'originalité de mon blog venait au grand jour, et le vaste monde des psychologues et autres professionnels des sciences humaines appelait mes interventions de leurs voeux. Raaah, la douce perspective. Mais quel conférence me demandait-on d'animer? Quelle dîner-débat devais-je éclairer de mes lumières? A quelle grand-messe souhaitait-on si ardemment me voir participer?

L'esprit encore fébrile, mais le noeud papillon déjà noué, je cliquais sur le titre du message pour découvrir à quelle manifestation tous frais payés la publication de mon blog avait fini par m'ouvrir les portes. Je parcours très rapidement le message et voit qu'il renvoit lui-même vers un autre lien. Argh, le suspens monte, ma tension aussi, je clique, et découvre, enfin, de cette invitation personnelle, tous les détails.

Bah.

16:20 Publié dans Un peu de rire | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook |

Facebook |

12/09/2006

Servomécanisme et écologie

Lorsqu’on évoque aujourd’hui les grands défis à relever lors du prochain quinquennat et les questions les plus importantes sur lesquelles les différents candidats, déclarés ou non, doivent répondre, je suis frappé d’observer à quel point les questions d’écologie restent encore largement déconsidérées. Tout juste semblent-elles parfois faire l’objet d’un positionnement de posture pour que l’un ou l’autre puisse donner un vernis humaniste à son image. Mais aucun candidat majeur de la prochaine échéance électorale n’a encore abordé de façon sérieuse ces sujets.

Lorsqu’on évoque aujourd’hui les grands défis à relever lors du prochain quinquennat et les questions les plus importantes sur lesquelles les différents candidats, déclarés ou non, doivent répondre, je suis frappé d’observer à quel point les questions d’écologie restent encore largement déconsidérées. Tout juste semblent-elles parfois faire l’objet d’un positionnement de posture pour que l’un ou l’autre puisse donner un vernis humaniste à son image. Mais aucun candidat majeur de la prochaine échéance électorale n’a encore abordé de façon sérieuse ces sujets.

On remarquera d’ailleurs, que cette absence ne fait guère l’objet de réaction de la part de la population. Elle n’est remarquée ni chez les journalistes, ni chez les blogueurs, les seules maigres agitations sur cette thématique étant de savoir qui de Nicolas Hulot, José Bové ou Dominique Voynet est le plus légitime pour se présenter en 2007 sous la bannière écolo. Il est à mon sens particulièrement frappant que des questions aussi décisives, et dont la résolution devient de plus en plus urgente, restent à ce point en périphérie du débat public. Et il n’est sans doute pas inutile de rechercher les sources de cette négligence, qui devient toujours plus coupable avec le temps.

Tout d’abord, et ce n’est pas là un bien haut niveau d’analyse, il est évident que la très forte personnification du débat joue un rôle important dans ce processus. Ce qui compte le plus, et qui aliment la majeure partie des articles de journaux et des discussions de comptoir ce n’est pas quoi ou comment, mais qui. Sarkozy ici, Ségolène, là, Jospin encore là, Villepin, etc. La campagne ne s’annonce pas comme un grand débat d’idée mais comme un débat de nom et de personnalités. Sans doute cela n’a-t-il rien de très nouveau, mais j’ai le sentiment que cette orientation s’accentue progressivement avec les années, et qu’elle va connaître un point particulièrement culminant lors de la prochaine présidentielle.

D’ailleurs l’accumulation, qui frise désormais l’absurde, des sondages pour savoir quel nom est en tête, est une bonne indication de cette tendance. C’est exactement là qu’est la source du syndrome du surfeur d’argent. Ce que nous cherchons ce n’est pas une solution à nos problèmes, c’est un champion dont nous ayons une bonne image et qui nous renvoie, dans un subtil jeu de miroir, une bonne représentation de nous-même. Nous voulons un héros sur lequel tout reposer, une sorte de totem autour duquel nous pourrons faire notre catharsis sociale et repartir de zéro.

Mais on m’objectera avec justesse que ce phénomène ne touche pas plus les questions d’écologie que les autres. Que l’appauvrissement qu’il entraîne concerne toutes les composantes du débat, et que cette première remarque ne saurait donc rendre compte des raisons spécifiques qui relèguent l’écologie à l’arrière-plan des palabres politiques. On aura raison. Il faut chercher ailleurs les sources de cet étrange et paradoxal désintéressement.

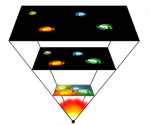

Or, on trouve chez Laborit une idée très intéressante pour expliquer ce comportement. J’avais indiqué en introduction de cette série, que la démarche de Laborit dans ses recherches présentait ceci d’intéressant qu’il tentait le plus possible d’analyser les choses de façon pluridisciplinaire. Qu’il appréhendait ses travaux depuis différents points de vue pour parvenir, dans la mesure du possible à une compréhension globale des phénomènes sur lesquels ils se penchaient. C’est ainsi que, partant de l’analyse du fonctionnement d’une cellule, il observait comment son fonctionnement normal ou son dysfonctionnement vient modifier le niveau d’organisation qui englobe la cellule, l’organe, puis partant de l’organe il passait à l’organisme, puis partant de l’organisme, et donc de l’individu, il passait à des observations au niveau social.

En matière scientifique, on s’aperçoit effectivement qu’il existe une limite inhérente aux démarches de spécialisations. C’est qu’elles finissent par se stériliser si elles n’intègrent pas dans leurs recherches les liens qui existent entre les différents niveaux d’observations sur lesquelles elles se penchent. Ici je propose un mien exemple avec des vrais bouts d’imprécision scientifique dedans. Imaginons que Newton et un physicien quantique regardent ensemble la pluie tomber. Chacun, étant une sommité dans son domaine, va proposer son analyse du phénomène. Newton va dire en premier que les lois de la physique sont telles qu’il est obligatoire que la pluie tombe, c’est-à-dire que l’eau en provenance des nuages suive un trajet de bas en haut, puisque cette eau est, comme tous les autres corps sur la planète, attirée vers le sol par la force d’attraction. Mais le physicien quantique rétorquera immédiatement qu’il reste pourtant parfaitement impossible de décrire le trajet effectué par la pluie, et qu’en réalité si l’on cherche à suivre une goutte et à prédire sa trajectoire, cela sera impossible. Et bien tous les deux ont raison. On pourrait simplement synthétiser leurs observations en disant que globalement, il est tout à fait raisonnable de dire que la pluie va tomber et non pas monter au ciel, mais qu’en revanche on sera incapable de décrire par quelles détours chaque goutte de pluie va passer avant de se retrouver au sol. Et ainsi, on comprend que leurs observations sont complémentaires, et que c’est leur réconciliation qui peut le mieux rendre compte de la réalité du phénomène observé.

Laborit fait la même remarque en biologie. Il existe différents niveaux d’organisation du vivant, qui font tous l’objet d’une spécialisation scientifique. Au niveau de l’atome on trouvera le chimiste, au niveau organique le physiologiste, puis le psychologue au niveau de l’individu, le sociologue au niveau de la société, etc. Mais ce que montre Laborit donc, c’est qu’on ne peut pas bien comprendre un niveau d’organisation si on l’envisage de façon autarcique, sans prendre en compte ce qui le lie aux autres niveaux d’organisation, et notamment aux niveaux d’organisation supérieurs, car ce sont ceux-là qui contiennent en quelque sorte la commande qui dirige l’organisation du niveau inférieur.

L’électron va quitter ou rejoindre l’atome pour maintenir sa structure, l’atome maintient ainsi sa polarité pour maintenir celle de la membrane cellulaire qu’il participe à constituer, la cellule maintient sa structure ainsi pour être efficace dans l’organe dont elle fait partie, l’organe effectue les opérations nécessaires à l’activité normale et saine du corps et de l’individu, et l’individu agit conformément à ce qui est nécessaire à sa survie au sein de la société, sans troubler le cours de celle-ci. Si l’on ne comprend pas cette interdépendance des niveaux d’organisation on a une image très imparfaite du vrai rôle que chacun remplit.

Mais surtout, on s’aperçoit ici que chaque niveau d’organisation ne pourrait rien faire s’il n’était pas commandé par le niveau qui l’englobe et qui le régule. Le fonctionnement des atomes dépend de celui des cellules, celui des cellules de celui des organes, et ainsi de suite. Le mécanisme qui lie deux niveaux d’organisation entre eux par l’action d’un régulateur, Laborit la nomme servomécanisme. Je crois qu’on peut simplifier cela en disant qu’il s’agit ici de la pression de nécessité dans laquelle le niveau d’organisation supérieur enferme le niveau inférieur, exigeant, si l’on peut dire, de lui, qu’il effectue telle chose et pas telle autre.

Ces considérations seront peut-être apparues un peu longues à certains, mais elles me semblent indispensables pour bien comprendre la suite. Revenons donc maintenant à notre sujet de départ. Chaque niveau d’organisation donc, agit conformément à ce qui est nécessaire pour le niveau d’organisation supérieur, la commande de son activité venant de ce niveau supérieur. Ceci est vrai au niveau microscopique, et le reste au niveau macroscopique. En d’autres termes, l’organisation animale répond aujourd’hui à la commande contenue dans le niveau d’organisation qui lui est supérieure, à savoir la biosphère.

Mais l’homme, individu formidablement plus développé et abouti que toutes les autres formes vivantes sur notre planète, en particulier du point de vue neuronal, a perdu la notion de ce servomécanisme. Le fait d’être situé tout en haut de la chaîne de l’évolution lui a fait perdre de vue le fait qu’il n’en restait pas moins inclus dans la biosphère. Du fait de l'activité de son cortex, il s’est mis à se construire des règles, toutes issues du travail de son cortex, et qui l’ont détaché de la servitude naturelle à laquelle le reste du vivant est soumis : la religion, l’art, les idéologies, la morale, etc. Et ce faisant, il a oublié que, si ces nouvelles règles qu’il créait et qu’il s’imposait pouvaient avoir quelque pertinence, il n’en restait pas moins inclus dans la biosphère, qui a elle aussi ses règles. En gros, nous percevant comme un aboutissement ultime, nous ne nous envisageons pas comme pouvant être inclus par un autre niveau d’organisation qui nous serait supérieur et qui nous commanderait.

Dés lors dit Laborit, pas étonnant que nous n’ayons pas géré les biens naturels à notre disposition. La structure dans laquelle nous nous situons nous échappant, nous n’avons pas conscience, ou tout de moins de façon encore trop imparfaite, des nécessités qui existent au niveau de la biosphère. Nous ne sommes pas encore parvenu de façon satisfaisante à transformer nos constructions sociales de sorte qu’elles recréent un servomécanisme qui nous permettent de mieux prendre en compte notre place dans cette biosphère.

Alors comment recréer ce servomécanisme, ce lien avec notre environnement ? Je crois que là aussi, c’est une question de proximité. Les personnes se penchent en priorité sur ce qu’elles ont sous le nez. Ce qu’elles ne voient pas, ça n’existe pas puisque ça n’entre pas dans le champs environnemental (pris au sens global cette fois-ci) qui les impacte directement. Ce n’est pas surprenant que la majorité des astronomes, lorsqu’ils reviennent sur Terre raconter leur expérience, parlent très souvent d’écologie. Ils ont vu la Terre eux, pas nous, nous n’en voyons que des fragments, et ne l’envisageons pas comme un tout. Eux si, et ils ont pu ainsi sentir cette fragilité, née de l’interdépendance qu’entretient chaque zone géographique avec les autres du point de vue climatique, biologique, politique même.

Ainsi donc, il me semble que l'écologie ne pourra trouver la place qui doit être la sienne dans les débats que si l’on parvient à réintroduire cette proximité, qui, si elle est difficilement palpable, n’en est pas moins très réelle et impacte chaque individu. Recréer de la proximité avec notre environnement social, et avec notre environnement naturel, ça pourrait faire un joli programme politique non ?

18:35 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |

Facebook |

11/09/2006

Mémoire douloureuse

Samantdi a laissé un poème à la fin de son dernier commentaire. J'aime beaucoup et vous le propose donc en billet.

C'est un poème d'Yves Bonnefoy (que je découvre), extrait de La maison natale, qui fait partie du recueil Les planches courbes (si je ne me trompe pas, et Google non plus).

Je suis saisi par ces douleurs qui cognent

Aux chambranles qui se délabrent, je me hâte,

Trop lourde m'est la nuit qui dure, j'entre effrayé

Dans une salle encombrée de pupitres,

Vois, me dit-on, ce fut ta salle de classe,

Vois sur les murs tes premières images,

Vois, c'est l'arbre, vois, là, c'est le chien qui jappe,

Et cette carte de géographie sur la paroi

Jaune, ce décolorement des noms et des formes,

Ce dessaisissement des montagnes, des fleuves,

Par la blancheur qui transit le langage,

Vois ce fut ton seul livre.

11:05 Publié dans Un peu de poésie | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2006

Première critique envers Laborit: retour sur la dominance et la gratification

Je voudrais aujourd’hui proposer une critique au billet que j’ai posté mardi sur le naturel et la mémoire. Dans ce billet, on a pu entrevoir que Laborit attribuait une grande importance aux stratégies de dominance dans nos comportements. Dans les processus de réenforcément (c’est-à-dire la répétition d’actions spécifiques) nous dit-il, nous cherchons en premier ressort à établir notre dominance sur notre environnement (géographique et social) afin de nous donner la meilleure garantie d’obtenir nos gratifications. De cette observation, Laborit tire une analyse générale sur la construction de hiérarchie à laquelle la plupart des sociétés modernes ont aboutis.

Je voudrais aujourd’hui proposer une critique au billet que j’ai posté mardi sur le naturel et la mémoire. Dans ce billet, on a pu entrevoir que Laborit attribuait une grande importance aux stratégies de dominance dans nos comportements. Dans les processus de réenforcément (c’est-à-dire la répétition d’actions spécifiques) nous dit-il, nous cherchons en premier ressort à établir notre dominance sur notre environnement (géographique et social) afin de nous donner la meilleure garantie d’obtenir nos gratifications. De cette observation, Laborit tire une analyse générale sur la construction de hiérarchie à laquelle la plupart des sociétés modernes ont aboutis.

Pour reprendre, rapidement, son idée, des individus se trouvant sur le même territoire, territoire qui contient un certains nombres de gratifications, vont s’affronter pour l’obtention de celles-ci, guidés qu’ils sont par le maintien de leur homéostasie, ou, dirait Freud, par leur principe de plaisir. Cet affrontement va résulter en l’établissement de dominances entre les uns et les autres, déterminant ainsi la quantité de gratifications que chacun va effectivement pouvoir obtenir. C’est ainsi que Laborit affirme que la notion de propriété (et non pas l’instinct de propriété, celui-ci n’existant pas puisque la notion de propriété est une chose apprise et nullement innée) est à la source de la guerre.

Mais donc, je voudrais proposer une critique de la vision de la dominance selon Laborit. Car à la lecture, qui reste forcément partielle, de ses travaux, il me semble qu’il envisage les notions de dominance et de gratification de façon trop monolithique. Il raisonne en effet en glissant à mon avis trop facilement du concept général, à son application concrète dans la vie de tous les jours. Et ainsi, d’une analyse globale, il passe à l’observations de comportements spécifiques, sans pour autant intégrer les circonstances et les contingences qui les entourent.

Je m’explique.

Lorsque Laborit explique les comportements de réenforcement, qui sont donc directement orientés vers la recherche de gratifications, il utilise ce terme de gratification sans aucune nuance, sans vraiment poser la question de ce qui constitue une gratification. On comprend bien que pour ce qui est des besoins fondamentaux (manger, boire, dormir, se reproduire), il n’y a pas vraiment place à la confusion les concernant. On mange afin de combler un déséquilibre dont notre corps nous a informé lorsque nous avions faim. Notre appétit comblé, nous avons retrouvé notre homéostasie.

Mais il n’est pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre qu’en dehors de ces besoins fondamentaux, on trouvera sous ce seul mot de gratification, des éléments très variés, et dont certains même pourraient nous sembler parfaitement opposés. On m’excusera, je l’espère, d’illustrer ce propos avec un exemple classé X, mais il me semble vraiment bon, donc je n’hésite pas plus.

Lorsque deux personnes cherchent à satisfaire leurs désirs sexuels, elles peuvent tout à fait, alors qu’elles recherchent toutes les deux une même chose, le plaisir, envisager des moyens opposés pour obtenir celui-ci. C’est ainsi que dans les pratiques sado-masochistes, certains vont préférer occuper la place du maître-bourreau, alors que les autres vont préférer jouer le rôle de la victime soumise. Et d’ailleurs dans ce cas, leurs "stratégies" pour obtenir le plaisir sont tout à fait complémentaires, puisque l’un va avoir besoin de l’autre pour se satisfaire. Leur recherche de plaisir, loin d’aboutir à une confrontation, si ce n’est celle des chairs, passe au contraire par une forme de collaboration.

Ainsi, si le principe de plaisir est effectivement le même pour chacun de nous, il s’en faut de loin que nous ayons tous une vision identiques des moyens qui permettent de l’atteindre. Nous voyons bien ici, que le schéma de deux personnes s’affrontant pour obtenir la même gratification est trop simpliste, puisque les personnes ne seront pas toujours au même moment à la recherche des mêmes gratifications, et qu’il ne saurait donc en résulter de façon systématique un affrontement.

D’ailleurs, on entrevoit déjà avec mon exemple l’autre flanc de ma critique. Car Laborit est trop restrictif lorsqu’il envisage la dominance comme la principale stratégie pour obtenir nos gratifications. On l’a vu dans le cas d’une relation sexuelle sado-masochiste, les partenaires entrent dans une relation de collaboration afin de satisfaire l’un et l’autre leur désir. On pourrait dire qu’ils passent un accord pour que l’un donne à l’autre ce qu’il désire, en échange du plaisir qu’il recevra en retour.

En gros, ils négocient. Voilà un aspect oublié par Laborit dans son analyse. Au-delà de la stratégie de dominance, qui reste une attitude assez primitive, les hommes ont su trouver d’autres méthodes pour satisfaire leurs besoins et se faire plaisir. Petit à petit, au fil des siècles, ils ont mis en place des structures qui encadrent leurs activités, et ils ont trouvé des modes de fonctionnement qui répondent de façon efficaces à leurs attentes. Bref, ils se sont mis à négocier, et à collaborer.

En gros, ils négocient. Voilà un aspect oublié par Laborit dans son analyse. Au-delà de la stratégie de dominance, qui reste une attitude assez primitive, les hommes ont su trouver d’autres méthodes pour satisfaire leurs besoins et se faire plaisir. Petit à petit, au fil des siècles, ils ont mis en place des structures qui encadrent leurs activités, et ils ont trouvé des modes de fonctionnement qui répondent de façon efficaces à leurs attentes. Bref, ils se sont mis à négocier, et à collaborer.

Je sais qu’il existe déjà une littérature fournie sur ce sujet, les économistes qui me lisent peut-être ont déjà de multiples exemples en tête pour illustrer ceci. Mais je voudrais tout de même proposer mon petit exemple, parce qu’il me plaît (vous pouvez tout de même sauter la suite de ce paragraphe, et le suivant, si vous le souhaitez). Imaginons deux gamins un peu filous qui veulent aller profiter du pommier du voisin Alfred pendant que celui-ci s’est absenté. Il leur faut pour cela passer au-dessus du mur de clôture de la maison d’Alfred, mais tous les deux sont trop petits pour y arriver seuls. Toutefois, ils peuvent le faire s’ils se font la courte échelle.

Victor et Michel passent alors un deal, c’est Victor qui soulèvera Michel à l’aller, et Michel qui soulèvera Victor au retour. Evidemment on se dit que Michel pourrait tout à fait, une fois qu’il est sur le mur, décider de ne pas aider Victor à le rejoindre, et ainsi profiter de toutes les pommes pour lui tout seul. Mais ce serait en vérité un bien mauvais calcul, car alors il se priverait très probablement de la possibilité de rééditer ceci une prochaine fois, Victor n’acceptant pas de se faire pigeonner à deux reprises. Mais surtout, il serait bien en mal de revenir chez lui puisqu’il serait toujours incapable de franchir le mur au retour et se retrouverait ainsi piégé. On voit bien ici que les deux galopins vont devoir négocier et se mettre d’accord pour arriver à leurs fins. S’ils s’affrontent au contraire, cela résultera en une perte pour les deux.

Les économistes, s’il y en a qui me lisent, trouveront tout cela particulièrement évidemment. On ne fait en effet ici que redécouvrir la théorie des jeux, et, si je ne me trompe pas, en particulier celle des jeux à somme nulle (comme le dilemme du prisonnier). Cette théorie montre bien qu’il existe d’autres stratégies que la dominance pour arriver à ses fins, et que celle-ci ne saurait donc pas être envisagée comme la seule permettant de répéter nos actions gratifiantes. En fait, il n’est pas interdit de penser que dans tous les cas où les gratifications seront suffisamment nombreuses pour tout le monde, on aura plus intérêt à établir des stratégies de collaboration que de dominance pour les obtenir.

Mais il faudra que je revienne sur ce point dans un autre billet, pour cette fois-ci apporter un élément de soutien à Laborit.

17:05 Publié dans Un peu d'analyse comportementale | Lien permanent | Commentaires (10) | ![]() Facebook |

Facebook |

One Big Crunch? One Big Rush !

La théorie du Big Bang est complétée par certains scientifiques par une théorie inverse, qui voudrait qu’après avoir atteint la limite de sa capacité d’expansion, l’univers se mette à opérer le mouvement inverse en se contractant sur lui-même progressivement, jusqu’à revenir au néant initial d’où il a émergé. On appelle cela la théorie du Big Crunch. Le Big Crunch en gros, c’est donc la mort du Big Bang, la fin des haricots, la Grosse Katastrophe.

La théorie du Big Bang est complétée par certains scientifiques par une théorie inverse, qui voudrait qu’après avoir atteint la limite de sa capacité d’expansion, l’univers se mette à opérer le mouvement inverse en se contractant sur lui-même progressivement, jusqu’à revenir au néant initial d’où il a émergé. On appelle cela la théorie du Big Crunch. Le Big Crunch en gros, c’est donc la mort du Big Bang, la fin des haricots, la Grosse Katastrophe.

Or il semble aujourd’hui que cette théorie du Big Crunch affecte jusqu’aux sphères les plus personnelles de nos dérisoires activités humaines. Car voyez-vous, le Big Crunch, y’a des blogs qui en causent. En effet depuis quelques jours déjà, on découvre dans la blogosphère un débat étonnant au sujet des blogueurs qui ont été invités à l’université d’été de l’UMP. Plusieurs billets critiques ont été écrit au sujet du contenu produit par ces blogueurs lors de l’évènement, mais c’est uniquement de celui de Daniel Schneiderman dont je souhaiterais parler ici (d'autres l'ont déjà fait de façon très critique), parce qu’il me semble montrer une conception du Big Bang qui n’est pas celle généralement admise dans les milieux scientifiques bloguiens.

Daniel Schneiderman écrit dans son billet que le résultat du travail des blogueurs lors de cette université est de nature à remettre en cause le Big Bang qu’il attendait visiblement de la montée en puissance des blogs dans le débat public. Je suis un peu d’accord avec lui sur la qualité de ce qui a été écrit, même si quelques bons billets sortent du lot, mais malgré tout je reste surpris par sa réaction. L’idée qu’il montre de la révolution que les blogs devraient selon lui apporter m’étonne surtout par deux aspects.

Le premier, c’est que je ne comprends pas la critique que Daniel Schneiderman fait du contenu des billets postés par les blogueurs invités lors de cette université d’été. Qu’on espère un minimum de fond et pas seulement des impressions touristiques, je veux bien. Mais qu’on exige que les blogueurs révolutionnent à eux seuls l’art de l’interview et de la critique politique, voilà qui me paraît bien extraordinaire, surtout pour un journaliste professionnel.

Car quoi, quelle cohérence y a-t-il à réclamer que les blogueurs produisent un meilleur contenu que les journalistes ? Pourquoi serait-ce à eux, non professionnels et reconnus comme tels (souvent, ils ne s’en cachent pas), de venir bouleverser le monde des médias traditionnels et de lui fixer ses nouvelles règles ? Daniel Schneiderman semble attendre ici des blogueurs qu’ils changent eux-mêmes ce qui ne dépend pourtant que des seuls journalistes. Pas étonnant qu’à l’arrivée il soit déçu.

Qu’on me comprenne bien, je ne veux pas dire ici qu’il est déraisonnable d’attendre un contenu de qualité de la part des blogueurs. Mais simplement que si révolution du journalisme il doit y avoir, les premiers à devoir y mettre la main à la pâte, ce sont les journalistes eux-mêmes. Qu’ils attendent que le signal leur soit envoyé par des gens extérieurs à leur métier me semble parfaitement irresponsable. Il y a d’ailleurs quelque chose d’étrange à espérer que les blogs apportent forcément un contenu plus riche que les médias traditionnels. Certes il existe des blogueurs dont les compétences dépassent celles du vulgum blogum moyen. Mais, comme dans les médias traditionnels, à part quelques notables exceptions, ceux-là ne sont pas toujours les plus lus. Dans les journaux aussi il existe des spécialistes pointus dans tel ou tel domaine. Mais ce ne sont pas leurs articles qui font le plus parler d’eux. C’est pareil sur les blogs. L’outil ne fait pas le moine, et il est étrange d’avoir espérer qu’il le fasse.

Mon deuxième étonnement, c’est que justement, je n’ai pas du tout la même conception du changement que peuvent apporter les blogs dans le débat, du « Big Bang » qu’ils peuvent créer. Ma vision se rapproche beaucoup (enfin je crois) de celle que j’ai entendu ou lu chez versac. Les blogs qui participent au débat public présentent, avant toute autre chose, l’intérêt de modifier le rapport qu’entretiennent les gens avec l’information et l’actualité. Ils sont un outil nouveau qui permet de réagir, d’échanger, d’enrichir plus avant les informations brutes que diffusent les grands médias, en profitant de la construction en réseau qu’ils favorisent. Bref de devenir un peu plus acteur ou participant de ce qui se passe, et éventuellement force de proposition, et de ne plus subir autant qu’avant les nouvelles qui tombent.

Cette modification a ou peut avoir (les choses vont lentement dans ce domaine) des conséquences plus profondes encore. Les gens qui discutent sur les blogs de la chose publique relaient leurs informations et leurs échanges hors du cadre d’Internet. Même ceux qui ne font que commenter en parlent autour d’eux, se montrent plus intéressés, justement parce qu’ils se sentent « faire partie » de ce qui se passe. C’est cette expansion là de l’échange public qui constitue à mon sens le véritable apport des blogs aujourd’hui. On la voit d’ailleurs dans la création de certains collectifs, et il y a de bonnes chances que d’autres se créent dans les mois qui viennent.

Alors bien sûr, au milieu de cette expansion on trouvera quelques pépites qui apporteront un contenu beaucoup plus riche que les autres, mais comme c’est la règle pour toutes les pépites, elles seront rares. Et ce n’est donc pas vraiment d’elles qu’il faut attendre la révolution. Il en va ici de même pour les blogueurs que pour les journalistes professionnels. D’ailleurs il me semble erroné d’attendre une quelconque forme de Big Bang en la matière. L’évolution qui peut résulter de la montée en puissance des blogs ne peut qu’être progressive, assez lente, notamment du fait que celle-ci reste encore très peu organisée, et qu’elle n’est que le résultat du travail irrégulier et bénévole de ceux qui tiennent un blog. Schneiderman se précipite donc un peu dans ses attentes vis-à-vis des blogs, il est un peu dans une logique de Big Rush, qui n’avait à mon avis dés le départ aucune chance d’avoir lieu. Peut-être constaterons-nous un jour qu’ils auront eu un apport décisif dans le débat public. Mais pour que cela soit une influence pérenne, il faudra encore à mon avis attendre quelques temps.

Alors bien sûr, au milieu de cette expansion on trouvera quelques pépites qui apporteront un contenu beaucoup plus riche que les autres, mais comme c’est la règle pour toutes les pépites, elles seront rares. Et ce n’est donc pas vraiment d’elles qu’il faut attendre la révolution. Il en va ici de même pour les blogueurs que pour les journalistes professionnels. D’ailleurs il me semble erroné d’attendre une quelconque forme de Big Bang en la matière. L’évolution qui peut résulter de la montée en puissance des blogs ne peut qu’être progressive, assez lente, notamment du fait que celle-ci reste encore très peu organisée, et qu’elle n’est que le résultat du travail irrégulier et bénévole de ceux qui tiennent un blog. Schneiderman se précipite donc un peu dans ses attentes vis-à-vis des blogs, il est un peu dans une logique de Big Rush, qui n’avait à mon avis dés le départ aucune chance d’avoir lieu. Peut-être constaterons-nous un jour qu’ils auront eu un apport décisif dans le débat public. Mais pour que cela soit une influence pérenne, il faudra encore à mon avis attendre quelques temps.

Yumi, pour une fois que je participe à une polémique (même si ok, j’arrive un peu en retard), je trouve ça rigolo !

15:00 Publié dans Un peu du nombril des blogs | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

06/09/2006

Lévinas nous foutra-t-il un jour la paix?

Lundi soir Arte diffusait en deuxième partie de soirée un entretien fait il y a plusieurs années avec Emmanuel Lévinas, dans lequel l’occasion lui avait été donnée de revenir sur ses travaux et réflexions. Je n’ai regardé cet entretien que d’un œil, tout occupé que j’étais à rédiger mon article sur le naturel et la mémoire, mais tout de même j’en ai retenu quelques passages, d’autant plus intéressants qu’ils me semblaient compléter, avec le regard du philosophe, certaines des choses que je découvrais dans les travaux de Laborit.

Un passage notamment m’a frappé lorsque Lévinas a abordé la question de la connaissance, notamment de la connaissance interpersonnelle, c’est-à-dire la connaissance que les gens construisent les uns des autres.

Avant de revenir spécifiquement sur les propos de Lévinas, je voudrais faire un petit détour sur la question du langage et de la connaissance, en repassant par la case Laborit (et donc j'inclus également ce billet dans ma série sur ses travaux). Dans ses travaux, Laborit a beaucoup insisté sur l’ambiguïté du rôle du langage dans notre développement personnel. Car celui-ci, s’il est d’abord un miracle, qui nous permet de développer des pensées élaborées, et des liens avec les autres fabuleusement plus riches que ce qui existe dans le règne animal, peut aussi se transformer en piège lorsqu’on ne sait pas correctement identifier ses limites.

En effet, le langage pose un problème du fait du niveau d’abstraction qu’il crée dans notre rapport avec les choses. Car trop souvent, nous avons tendance à donner aux signes qu’utilise le langage pour désigner les choses, la même valeur de réalité qu’aux choses elle-même.

Je m’explique.

Lorsque je regarde le stylo qui est posé seul devant moi sur mon bureau et que je dis : « stylo », mon collègue qui a suivi la scène s’inquiète certes pour ma santé mentale, mais il comprend bien de quoi je parle, il n’y a pas de confusion dans son esprit sur ce qu’est un stylo, et nous en partageons tous les deux une image qui recouvre la même réalité. Mais lorsque mes mots vont désigner des « objets » plus complexes, et notamment lorsque j’évoquerai des concepts stratégiques abstraits en réunion, alors il y a fort à parier que nous ne comprenions pas lui et moi exactement les mêmes choses, voire qu’il me traite intérieurement de consultant.

C’est ce que j’avais déjà subodoré l’an dernier, lorsque j’avais entamé ma série sur la communication, en reprenant une idée que Kundera présentait dans L’Insoutenable légèreté de l’être. Deux personnes ne construisent jamais une représentation identique des choses. Les mots qu’ils utilisent pour désigner celles-ci portent une histoire, des expériences, un vécu différents, tant et si bien que la réalité qu’ils projettent sur ces mots ne peuvent pas être les mêmes et que la compréhension qu’ils auront l’un de ce que dit l’autre se confrontera toujours à une barrière invisible, qui empêchera que leur osmose soit parfaite.

Toute la difficulté est là. Le langage nous fait créer des interprétations des éléments et des évènements qui nous entourent. Mais il ne peut pas prétendre recouvrir en toute circonstance la réalité objective de ceux-ci. Notre cerveau fonctionnant de façon associative, il associe à un objet tous les éléments circonstanciels qui entourent la rencontre de cet objet. La lumière, la chaleur, la quantité, les personnes présentes, notre état de santé, etc. Et il construit ainsi une image complexe de cet objet et le rend éminemment subjectif, c’est-à-dire lié à un état émotionnel qui est spécifique à nous et à nous seul.

C’est ce qui fait que l’expérience que nous avons des choses et des gens qui nous entourent peut être similaire à celle qu’ont d’autres personnes, mais que jamais elle ne leur sera véritablement identique. Or le problème, c’est que nous avons pourtant une tendance naturelle à attribuer une réalité objective aux représentations que nous formons ainsi, alors qu’elles ne font que révéler l’expérience personnelle que nous en avons. Nous prenons la carte (la représentation que nous avons de l’objet) pour le territoire (l’objet lui-même). Et malheureusement ceci se manifeste quotidiennement dans nos comportements, sans que nous en soyons jamais vraiment conscients.

Les conséquences de ceci sont importantes. On comprend notamment qu’à la lumière de cette analyse, on doit envisager la notion de connaissance d’une façon nouvelle. Car comment se manifeste une connaissance, si ce n’est à travers le langage ? Lorsqu’un professeur donne son cours à ses élèves, quel est le medium privilégié pour leur transmettre le savoir et la connaissance ? Evidemment le langage. Mais étant donné l’imperfection que nous venons de lui découvrir, comment pouvons-nous prétendre que ce que le professeur leur transmettra sera bien LE savoir et LA connaissance ? Et que savons-nous de ce qui va rester du message initial dans les esprits de nos enfants après la transformation que leur cerveau en aura faite ? Et d’ailleurs, ce professeur est-ce bien LE savoir et LA connaissance qu’il transmet ? On est bien tenté de répondre non et qu’il ne va pouvoir enseigner que les représentations que lui-même se sera fait des éléments de sa discipline (en fait, les sciences dures, et surtout les maths, sont les seules qui permettent d’éviter cet écueil).

Mais alors la question se pose : qu’est-ce que la connaissance ? Que peut-on prétendre réellement connaître ? Difficile de répondre sur ce point, et je ne vais pas m’y aventurer. Je veux juste dire deux choses ici. La première, c’est qu’on aurait bien tort de s’imaginer que la suite logique de cette remise en perspective est d’enjoliver l’ignorance. Je n’ai jamais été un partisan du « puisqu’on ne peut rien savoir, alors n’étudions rien » et l’obscurantisme n’est pas ma tasse de thé.

Mais en revanche je crois très important de remettre la connaissance à sa juste place. Sa quête est certes essentielle dans notre développement à tous, et elle doit être favorisée. Mais il m’apparaît très important de savoir identifier les limites de ce que nous prétendons connaître. Trop souvent je vois des gens se hisser facticement au-dessus des autres parce qu’ils connaissent ceci ou cela, parce qu’ils peuvent citer de tête la descendance complète des bourbons, ou réciter d’affiler l’intégrale des poèmes d’Hugo. Quelle importance à tout ceci ? Pourquoi avons-nous une tendance si forte à estimer que la connaissance constitue une vertu supérieure alors qu’elle n’est qu’une capacité technique ? Encore une fois je ne dis pas qu’elle est mauvaise en soi, mais simplement qu’elle ne doit pas être élevée au rang d’absolu qu’on la voit si souvent avoir dans les cercles les plus éduqués. Et que la valeur d’un homme n’attendra jamais la quantité de ses connaissances.

J’en reviens maintenant à l’entretien avec Lévinas que je mentionnais en introduction. Lorsque j’avais écris mes billets concernant le racisme et l’antisémitisme en m’appuyant sur le livre de Finkielkraut, La Sagesse de l’amour, j’avais évoqué le piège qu’il pouvait y avoir à décrire les personnes qui nous entourent par divers qualificatifs. En procédant ainsi disais-je, on prend le risque d’enfermer la personne dans les qualificatifs que nous lui attribuons, et ainsi de lui réfuter toute possibilité d’être autre que ce que nous imaginons. En conséquence nous l’empêchons quasiment ainsi d’être elle-même.

La « connaissance » que nous prétendons avoir de l’autre se transforme alors en une violence que nous lui faisons en voulant la formater à l’aune de la représentation que nous en avons. Nous cherchons à lui faire porter le masque que nous avons construit pour elle. Ce n’est plus une connaissance que nous avons de l’autre, c’est un diktat que nous voulons imposer, le plus souvent d’ailleurs pour faire en sorte que cette identité, que nous cherchons donc à fabriquer nous-même, ne vienne pas bouleverser le court de nos propres certitudes.

Lévinas, dans son entretien, propose ici une idée que je trouve lumineuse (je cite de mémoire) : « Pourquoi ne pas remplacer la connaissance de l’autre, par la proximité ? » C’est-à-dire qu’il accorde une importance bien supérieure aux liens que l’on saura tisser avec les autres qu’aux connaissances que nous prétendrons pouvoir en avoir. L’objectif que poursuis Lévinas dans sa réflexion est d’atteindre la paix pour tous. Mais, dit-il de façon magnifiquement juste : « donner la paix à l’autre, ce n’est surtout pas lui foutre la paix ! » C’est la proximité, le lien social qui constitue la source de la paix, et certainement pas l’éloignement, auquel malheureusement, certaines « connaissances » aboutissent encore trop souvent.

16:55 Publié dans Un peu d'observations | Lien permanent | Commentaires (8) | ![]() Facebook |

Facebook |

05/09/2006

L'empreinte et les orphelins roumains

Dans le billet précédent, j’évoquais l’importance de la mémoire dans nos comportements inconscients. La mémoire émotionnelle cristallise en nous des émotions et des sentiments que nous allons par la suite chercher à répéter, s’ils sont agréables, ou à fuir, s’ils sont désagréables. Il existe encore une autre mémoire qui intervient dans nos comportements inconscients, et de façon d’autant plus forte que celle-ci est indélébile. Il s’agit de l’empreinte.

Ici, il est inutile que je brode un texte personnel. Je préfère vous livrer un nouvel extrait de La colombe assassinée de Laborit, dans lequel il est remarquablement précis et concis à la fois :

"En effet, à la naissance, le cerveau des mammifères et de l’homme est encore immature. Bien sûr, il a son nombre de neurones et il ne fera plus qu’en perdre au cours de son existence. Mais ces neurones n’ont pas encore établi entre eux tous leurs contacts synaptique. Ces synapses vont se créer pendant les premières semaines, au cours des premiers mois chez l’animal, pendant les premières années chez l’homme, en fonction du nombre et de la variété des stimuli qui proviennent de l’environnement. On comprend que plus ces synapses nouvellement créées sont nombreuses, plus les possibilités d’associativité d’un cerveau sont grandes et l’on comprend d’autre part que ces synapses soient indélébiles. La trace qui va accompagner leur création et la mémoire qui sera liée à cette création seront elles-mêmes indélébiles.

C’est ce qu’a bien montré Konrad Lorenz. Ainsi, un jeune chaton enfermé à sa naissance dans une cage avec des barreaux verticaux pendant un mois et demi, ce qui constitue pour lui la période de plasticité de son cerveau, lorsqu’il sera placé dans une cage avec des barreaux horizontaux, butera contre eux pendant tout le restant de son existence parce qu’il ne les verra jamais. Son cerveau n’a pas été habitué dans la première période de sa vie à coder les voies neuronales de telle façon qu’il voie des barreaux horizontaux. Un jeune poulet peut être placé à sa naissance en contact avec un seul objet dans son environnement qui est un leurre, lorsqu’il aura atteint l’âge adulte, on pourra lui présenter les plus belles poules, ce n’est pas avec elles qu’il tentera la copulation mais avec son leurre. De jeunes rongeurs, à leur naissance, provenant de la même mère, de la même portée, peuvent être placés les uns dans ce qu’on appelle un environnement enrichi et les autres dans un environnement banalisé, appauvri. A l’âge adulte, si pour se nourrir ils ont à résoudre un problème de labyrinthe, les premiers résoudront le problème rapidement, les seconds ne le résoudront jamais.

On peut en déduire l’importance du milieu social dans ses premiers mois pour l’animal, dans ses premières années pour l’homme. Pendant ces premières années, en effet, tout s’apprend. L’enfant à sa naissance ne sait même pas qu’il existe dans un environnement différent de lui. Il doit découvrir ces faits par expérience. Quand un enfant touche avec sa main son pied, il éprouve une sensation au bout de ses doigts et au bout de son pied et cela se boucle sur lui-même. Lorsqu’il touche le sein de sa mère, ou son biberon, cette sensation ne se réfléchit plus sur lui mais sur un monde différent de lui. Il faudra donc qu’il sorte progressivement de ce que certains psychiatres appellent son «moi-tout», cet espace dans lequel il est l’univers qui l’entoure et c’est par mémoire et apprentissage qu’il va découvrir la notion d’objet, le premier objet étant lui-même. Il va devoir créer son image corporelle, son schéma corporel. Il va falloir qu’il découvre par expérience qu’il est limité dans l’espace et que l’espace qui l’entoure n’est pas lui. La notion d’objet n’est pas innée et nous ne nous souvenons pas de nos premières années parce que nous ne savions pas qu’un monde nous entourait, qui n’était pas nous."

C’est une des raisons pour lesquelles on recommande parfois de faire en sorte que l’enfant en bas âge puisse connaître des environnements variés, qu’il ne dorme pas toujours dans la même pièce par exemple, bref qu’il puisse multiplier les expériences qui vont ainsi lui permettre de se construire une empreinte la plus riche possible. A l’inverse, un enfant qui ne vivra pas ses premières années dans un environnement humain sain et qui lui permette de bien se développer, risque de grandir avec des carences qu’il ne pourra jamais combler.

C’est le très triste exemple que l’on voit encore aujourd’hui dans les orphelinats roumains. Après la chute du régime Ceaucescu en 1989, le monde découvrit ces mouroirs où des dizaines de milliers d’enfants abandonnés dés le plus jeune âge, étaient laissés à l’abandon, sans soin et mal nourris. Il en résultechez la plupart des dysfonctionnements comportementaux majeurs. Les images que l’on vit alors étaient horrifiantes. Mais dix ans plus tard, malgré l’effroyable urgence qu’il y avait, la situation semblait être la même.

Et encore hier soir, un reportage d’Arte Info montrait les mêmes images qu’en 1990 (je ne parviens pas à le retrouver), ce qui vient confirmer ce que rapportait en mai dernier l’association Mental Disability Rights International (lire le rapport intégral en pdf; voir les images (à ne pas mettre sous tous les yeux)). Certes, certaines informations laissent à croire que la situation s’est améliorée depuis. Il y avait plus de 100000 enfants qui peuplaient ces enfers en 1990, ils ne seraient "plus que" 30000 aujourd’hui, selon les autorités roumaines. Ils seraient notamment de plus en plus nombreux à être placés en famille d’accueil.

Pourtant, on ne peut guère se satisfaire du résultat obtenu. La Roumanie fait actuellement partie des pays candidats à l’entrée dans l’Union Européenne. Parmi les exigences auxquelles elle doit répondre pour valider son adhésion, figurent notamment un chapitre sur la protection de l’enfant. La commission européenne doit se prononcer en octobre prochain pour dire si la date retenue pour l’adhésion de la Roumanie est maintenue au premier janvier 2007, ou est repoussée. Sur ce chapitre pour le moins, on serait en droit d’être surpris qu’elle émette un avis favorable.

D’autant, que certains sites montrent que la propagande roumaine n’a rien perdu de sa superbe !

On pourra également lire cet article de RFI (mais qui n’est pas daté), et on trouvera des informations intéressantes auprès du site de l’association Valentina.

16:40 Publié dans Un peu d'actualité et de politique | Lien permanent | Commentaires (13) | ![]() Facebook |

Facebook |